Welch, G. R., & Clegg, J. S. (2012). Cell versus protoplasm: Revisionist history. Cell Biology International, 36(7), 643–647. https://doi.org/10.1042/CBI20120128

要旨

近年の研究は、最も根本的な領域の生命現象の理解を進展させる究極の原動力としての「細胞理論」の新たな歴史的地位に、新たな疑問を投げかける理由を投じている。19世紀の批判的研究論文や解説書を再検討してみると、細胞の構造と機能に関する知識の初期の進歩において、軽んじられた(且つ歴史的に評判が悪かった)「生命の原形質理論」がより決定的な役割を果たしていたことがわかる。

1.原形質の例

細胞は生命体の基本的な構造で機能的単位である。教科書によれば、この象徴的な(今日では陳腐な)細胞に関する認識は、「細胞理論」の登場によって生物科学に定着した。由緒ある教義(Harris,1999)である細胞理論の起源は、一般に1830年代のSchleidenとSchwannの研究にあるとされる。19世紀の科学の目撃者の中には、この考えを「ダーウィン-ウォレス」の進化論と同列に置く者もあるほどだ。Mazzarelloの明晰な歴史的視点「A Unifying Concept: The History of Cell Theory(概念の統一:細胞理論の歴史)」(Mazzarello, 1999)は伝統的な観点を提供し曰く、「細胞理論は生物学的問題への還元主義的なアプローチを刺激した…生命の単一性の概念を強調し、”生きた基本単位の共和国”としての生物の概念をもたらした。」この概念の重要性は兎も角として、細胞理論の出現が細胞生物学の発展を促し、究極的には、あらゆるレベルの組織における生命の基本的プロセスについての理解を深める上で、実際にはどのような歴史的役割を果たしたのだろうか?

Kutschera (2011)の最近の発表では、生物学の歴史における細胞理論の優位性に対する不信感を呼び起こし、原形質(Protoplasm)がより重要な焦点であったことを示唆している。他にも(Welch and Clegg, 2010)、(長らく忘れられていたが)有名な「生命の原形質理論」が、細胞の構造と機能において、より決定的な役割を果たしていたと論じられている。新生の細胞理論は即座に受容されたとは言い難く、生命の基本的なプロセスの単なるハウジングに過ぎない表面的な観点として広く攻撃を受けた。”原形質”という用語は、”生体物質”を意味する語として1840年代に浮上した。1850年に植物学者のFerdinand Cohn が、「植物と動物は、細胞による組成という点以外に、より根本的なレベルにおいて、細胞の空洞を満たす原形質という共通の物質の恩恵により類似性がある」と包括的な態度を示したことで名が通っている(Geison, 1969)。原形質理論は、生命の物理的基礎(遺伝的基盤含め)を普遍的な生物学的物質の特性に求めなければならないとした。

著名な生理学者であるClaude Bernard(1878)(彼は原形質をあらゆるレベルの生命研究のモデルとして宣伝した)や、神経科学の創始者であり後にノーベル賞を受賞するSantiago Ramon y Cajal(1880年、若いポスドクとしてサラゴサンの学術誌『La Clınica』に発表した最初の科学論文のタイトルは「El protoplasma(原形質について)」であった。Semanario de Medicina, Cirugıa y Farmacia – Iturbe et al., 2008参照)。おそらく最も注目すべきは、イギリスでは「ダーウィンのブルドッグ」であるThomas H. Huxleyであり、ドイツでは「ダーウィンのブルドッグ」であるErnst Haeckelであろう。1868年11月8日、Huxleyはエジンバラで「生命の物理的基礎について」と題する大々的な公開講演を行い(1869年、大衆誌『The Fortnightly Review』に掲載)、文字通り「原形質」を一般的な言葉とし、「生命の根源」としての原形質の役割に科学者も非科学者も注目するようになった(Welch, 1995)。当時の思想については、Drysdale(1874)とM’Kendrick(1888)を参照。

原形質理論は、「生きた単位を胞嚢、袋、箱、泡、その他あらゆる種類の包みや容器と比較する伝統の最終的な否定」(Hall, 1969)を生み出した。原形質は、物質的な形態として、また哲学的な原理として、最も基本的なレベルでの生命の機能性の象徴となった。この運動が勢いを増すにつれて、生物学者の中には「細胞」という用語を使うべきでないと主張する者さえ現れた(Baker,1952)。

著名な解剖学者Max Schultzeが1861年に発表した論文「Uber Muskelkorperchen und dass was Man eine Zelle zu nennen habe」(筋シンチウムの特性に関する研究、Archiv fur Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicinに掲載)は、まさに画期的な出来事であった。Geison(1969)が解説しているように、「この論文の発表は、他のどんな出来事よりも、生命の原形質理論の誕生を示すものであった。Schultzeは、構造的な根拠よりもむしろ生理学的な根拠に基づいて、原形質と呼ばれる単一の物質が、単純なものであれ複雑なものであれ、すべての生物の組織における生命活動の基盤であることを証明した」。20世紀初頭のNordenskioldの歴史的解説(Nordenskiold, 1928)は、さらに強調して、Schultzeの仕事は「細胞研究が築き上げた基礎に根差しており、これは細胞学の科学における新時代を示すものである」と公言している。

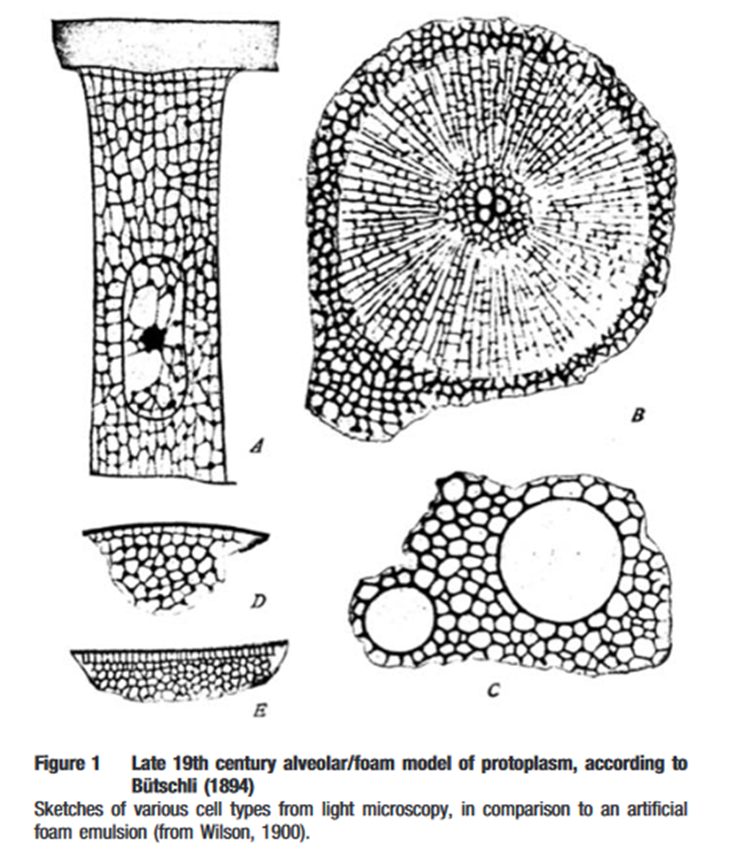

光学顕微鏡で写した様々な細胞型のスケッチ-人工的な泡状の乳剤との比較

原形質理論は、19世紀後半に細胞の特性に関する広範な研究を生み出した。当初、原形質は「拡張性はあるが弾力性はなく、均質で、つまり構造もなく、目に見える組織もなく、その中に多数の顆粒があり、刺激性と収縮性を備えている”半液体状の粘性の塊“」として描かれていた(M’Kendrick, 1888)。1800年代後半、光学顕微鏡や細胞化学的染色技術が着実に進歩するにつれて、細胞内部の豊富な構造が明らかになった。原形質の構成については、網状/線維性、泡状/肺胞性、ミクロソーム/顆粒性という3つの作業モデルが登場した(Butschli, 1894; Seifriz, 1936; Hall, 1969)(図1)。

原形質の一部を「生きている」と定義するのは、「生体染色」-この経験的な用語は、実験的細胞生物学の用語として20世紀になっても残っている-による分析に頼っていた。原形質の目に見えて活動的な部分は、接尾辞に-plasmをつけたさまざまなスピンオフ名で呼ばれた。例えば、「エルガストプラズムErgastoplasm」は、後に「小胞体」と同定されるものに適用された用語であった。現代の細胞生物学で使われる「細胞質Cytoplasm」や「核形質Nucleoplasm」といった慣用句は、その時代の名残である。原形質の性質に関する研究は、コロイド化学などの分野の進歩とともに、生体内における水性状態の特徴に対する永続的な関心を生み出した(Butschli, 1894; Heilbrunn, 1928; Gortner, 1930; Seifriz, 1936; Frey-Wyssling, 1948)。20世紀後半に繰り広げられた細胞水の本質に関する議論は、これら初期の研究の遺産である(Clegg, 1984; Chaplin, 2006)。

19世紀末の生物学者たちは、「生命の起源」を細胞の固体または液体の「Plasmas」に割り当てるだけでは満足しなかった。当時の物理学と同様、生物学は無情にも、原子論的な基礎へと向かっていたのである。分子原形質理論の波が押し寄せ、生命の物理的基盤は、「Biogensバイオゲン」、「Gemmulesゲミュール」、「Idiosomesイディオソーム」、「Plasomesプラソーム」、「Pangensパンゲンス」などの名前で呼ばれる「生きた粒子」の集合体と考えられた(Hall, 1969)。20世紀初頭、Gregor Mendelの業績が(再)発見され、近代遺伝学が誕生すると、生物学における原子論的な焦点は、主に「Germ-plasm生殖質」に移り、そして原形質”粒子”は軒並み一掃され、新たな単位である「遺伝子Gene」に置き換わった。

19世紀末になると、「生体分子」という生理学的な考え方が支持され、科学界では原形質理論の信憑性の限界が徐々に狭められていき、物理科学界からは「抽象主義」「蒙昧主義」、更には「生気論」などという非難を浴びることになった(Welch,1995)。さらに、原形質説(「ウルシュレム(Urschleim)」などの俗称で呼ばれる)は、細胞の構造と機能の枠を超えて拡張され、「原始生命」「生命自然発生」「個体発生」のような論争の的となるテーマと関連付けられるようになった。生化学と酵素学という新しい科学は、試験管内物理化学の強固な基盤の上に築かれ、細胞内で起こっているプロセスについての洞察をもたらしていた。生化学の先駆者であるFrederick Gowland Hopkinsは、19世紀末の過渡期を代表する批判者であり、「原形質複合体という漠然とした概念、その中で起こる謎めいた解読不能な擬似化学現象」(Stephenson, 1949)だと批判した。20世紀初頭には、「原形質」という用語の使用自体が減少し始めた。その理由は、その生気論的な因習だけでなく、より重大なこととして、細胞(否、原形質)組成の複雑さ対して益々還元主義的な焦点が当てられるようになった為である。

通史的な歴史学の目で100年ほど前を振り返ってみると、原形質説ではなく細胞説が19世紀のイデオロギーのるつぼを生き残った理由がおそらく理解できるだろう。細胞は、単に生命の基本的な物理的、化学的、遺伝的プロセスの「ハウジング」であったとはいえ、具体的で容易に識別可能な物理的実体であり、光学顕微鏡で容易に見ることができ、すべての生物に共通するものであった。当時、「細胞」は「原形質」よりも客観的な(そして安全な)哲学的構成物であることが証明された。「生体物質」の定義における曖昧さや、後者の概念に関連する「生命とは何か」というような全体論的な疑問への関与があったからである。最も確かなことは、当時の細胞生物学者たちは、細胞操作の多くが「ブラックボックス」であることを認識していたが、物理化学的分析の進歩がいずれその姿を明らかにするだろうという大きな信頼があったことである。今日、細胞の構造と機能について、1世紀前よりも遥かに多くのことが分かっていることは言うまでもないが、細胞超微細構造の究極的な姿については、原形質理論の時代まで遡るような刺激的な疑問が残っている(Welch and Clegg, 2010)。

2.E.B.Wilsonのビジョン

2000年の新たなミレニアムの幕開けを記念して、Heilbron and Bynum (2000)は、科学史のパノラマ的な「ミレニアルハイライト(Millennial Highlights)」の概要を紹介した。高名な生物学者E.B.Wilsonの権威を引き合いに出しながら、著者は1900年当時、’‘細胞は発生、遺伝、機能、そしてそれ以外の多くのことの中心に正面から位置づけられていた”と記している。

伝説的で先見の明のある科学者であるWilsonは、「アメリカ初の細胞生物学者」と称されている(図2)。彼の記念碑的著作である『The Cell in Development and Heredity発生と遺伝における細胞』は3版を重ね(Wilson,1896,1900,1925)、1000ページを超える長大なものになった。Wilsonは、19世紀後半からの原形質構造に関する様々な見解を、細胞学の分野における新たな経験的現実とともに解決し、将来にわたる細胞の構造と機能の解析の舞台の大半を設立した。毎年、アメリカ細胞生物学会は、その科学的最高の栄誉であるE.B.Wilsonメダルを授与することにより、細胞生物学における生涯の功績を称えている。今日の細胞についての考え方を確立する上で、Wilsonが歴史的に特別視されるのは実にふさわしいことである。

Wilsonの大著『The Cell in Development and Heredity発生と遺伝における細胞』は、確かに細胞説を全面的に検証したものである。しかし、冒頭のページには次のような主張がある:「”細胞”なる用語は生物学上の誤用であることを初めから明確に認識すべきである。細胞という言葉に暗示されるような、固い壁に囲まれた中空の部屋のような形をとることはめったにない為である。この言葉は、17世紀の植物学者が、ある種の植物組織の細胞を指すために何気なく使った言葉が歴史的に残ったものに過ぎない。しかし、この単語は非常に強固に定着したため、より良い単語で置き換えようとするあらゆる努力が失敗に終わり、おそらく科学の確立された命名法の一部として受け入れられなければならない」(Wilson 1900)。より具体的には、著者は、「本質的に細胞は、Huxleyが “生命の物理的基盤 “と特徴化した原形質の微細な塊であり、現在ではすべての生命活動の直接的な基盤として普遍的に認識されている」と主張している。Wilsonは冒頭から、読者を原形質に注目させている。

Wilsonは、1922年にボストンで開催された第一回セジウィック記念講演会においてHuxleyに対してより鋭い賛辞を送りつつ、「大切な友人」であるWilliam Thompson Sedgwick-彼の生涯の習慣は”原形質の活動の観点から生命現象を考察すること”だった-に捧げた「生命の物理的基礎」(Wilson, 1923)という思い出深いタイトルの講演を行った。Wilsonは、イェール大学の学部生だった彼とSedgwickが、1869年に発表されたHuxleyの論文に「魅了された」ことを語り、「原形質の問題は、時の流れとともにその力を何ら失っていない、心をつかむような興味によって、未だに私たちを捕らえて離さない」と語り、目下の課題は、19世紀の教訓を「より現代的な言葉で再構成する」ことであると述べている。Huxleyの著作がWilsonの思考に深く個人的な影響を与えたことは、彼の教え子や同僚の回想からも明らかである(図3)

「当時Wilsonはコロンビア大学生物学部長であり、Mullerはコロンビア大学での多くの時間をMorganのハエの研究室で過ごしていたが、彼が助けを必要としたときに頼ったのはWilsonであった。ナーバスになっていた学生を落ち着かせようと、Wilsonは34年前、ジョンズ・ホプキンス大学で博士号の口頭試問を受ける前夜に見た夢を語った。」

「Wilsonの説明によると、彼の夢は、黒板の前の教壇に立ち、カーテンの向こうで口述試験を心待ちにしているところから始まった。カーテンが引かれると、彼の前に試験官が現れた。講堂の最前列には、Thomas Huxley、 Ernst Haeckel、Charles Darwinが座っていた。」Wilsonはこう話し始めた。「私は、生命とは何かという問いの解答を持っているのです。」

「彼はチョークを手に取り、背後の黒板に近づいて大きな三角形を描いた。そしてその隣に小さな三角形を描き、その辺にa、b、cとラベルを貼った!そう言うと、Charles Darwinは帽子を脱いで空中に放り投げ、こう叫んだ!やったね、君!」。3人の試験官全員が演壇に近づき、彼を祝福した。

「Mullerは後に、彼にとって最も驚くべきことは、E.B. Wilsonが生命における相補性の根底にある重要性を直感的に理解していたことであったと述べている。」

「生命の秘密」としての相補性の役割に傾倒するWilsonの傾向から、古典的な形と機能の生物学的二項対立が、細胞説と原形質説の和解に傾倒する彼の中心にあったのではないかと推測される。そのような推測はさておき、あえて言うなら、これは今日、これら2つの教義の歴史的並立に関わる超越的な問題である。長い間、議論は細胞説と原形質説を相補的なものとしてではなく、一方が他方を支配するものとして扱う傾向があった。このように考えると、「形態が機能を規定するのか、それとも機能が形態を規定するのか?前者の立場をとることは、細胞理論の歴史的優位性を信じることに等しい。生物学的なマクロスケールでは、19世紀は自然淘汰による進化論をもたらしたが、ミクロスケールでは原形質論が生まれたのである。」